鼎最初用于煮肉盛食,演化为祭祀礼器后,逐渐成为国家宝器。西周时期规定:天子九鼎,诸侯七,卿大夫五,元士三。《易经》有云:革物者莫若鼎,故受之以鼎。

在滕州市博物馆,藏有一尊滕侯鼎。

图源|大众日报

一

滕侯鼎出土于滕州市姜屯镇的一处古墓,通高27厘米,子母口加盖,盖上置4个卷龙状小钮,盖及口沿下饰夔龙纹、鸟形纹各一周,腹饰饕餮兽面纹4组,足饰蝉纹及卷云纹,盖、器内底部分别铸铭文2行6字——“滕侯作宝尊彝”。此鼎铜质精良、纹饰华丽、铭文清晰,代表了西周早期滕国青铜铸造的最高水平。

夏商周时期,滕州地区分布着不少古国古城。除了滕、薛、郳三国之外,还有灵邱、昌虑、欢城、戚城和湖陵(一说郁郎)等城邑,被称为“三国五邑”。

据古籍记载,“滕”是古代东夷炎族后裔,炎黄之战后,炎帝大败,黄帝率族东来,封其第十子于此,以地名为国名,立滕国。西周初年,周武王封同父异母的弟弟错叔绣于此,建立了姬姓滕国,史称“叔绣封滕”。

与滕侯鼎同墓出土的“簋”上有铭文曰:滕侯作滕公宝尊彝(滕侯为悼念父亲“滕公”铸造了这件尊贵的青铜器),另有一件“鬲”,铭文曰:吾作滕公宝尊彝。这里的“滕公”,学术界普遍认为是滕国首封之君错叔绣。

据此推断,滕侯鼎的主人应是“滕公”之子,滕国的第二代国君。

据《左传》记载,滕国面积只有方圆50里,这样一个小国却能延续700多年,令人惊叹。滕国历代国君积极推行强国之策,尤其是战国时期的滕文公采纳孟子的治国思想,法先王、行仁政、施善教,政绩斐然。

滕国又称“善国”,这名称源起于当年孟子鼓励滕文公的一句话:“今滕,绝长补短,将五十里也,犹可以为善国。”

滕文公姓姬名弘,文公是他的谥号。周显王四十三年(前326年),姬弘以滕国太子的身份出使楚国,途中经过宋国,去拜访孟子——是时,宋已由旧都商丘迁都彭城,也就是今天的徐州,孟子此时正在宋国游说宋君施行仁政。孟子与滕太子相见甚欢,开口不离尧舜,大讲“人之初,性本善”的道理。

滕太子从楚国返回,经过宋国,又去拜访孟子。孟子说:“太子怀疑我说的话吗?天下的真理就这么一个。先贤颜渊说:‘舜是什么样的人,我也是什么样的人,有作为的人都会像他那样。’公明仪说:‘文王是我的老师,周公也是应该信赖的。’现在的滕国,假若把土地截长补短,拼成正方形,边长将近五十里,也可以治理成一个好国家。”这次会见,增强了滕太子把滕国治理为善国的信心。

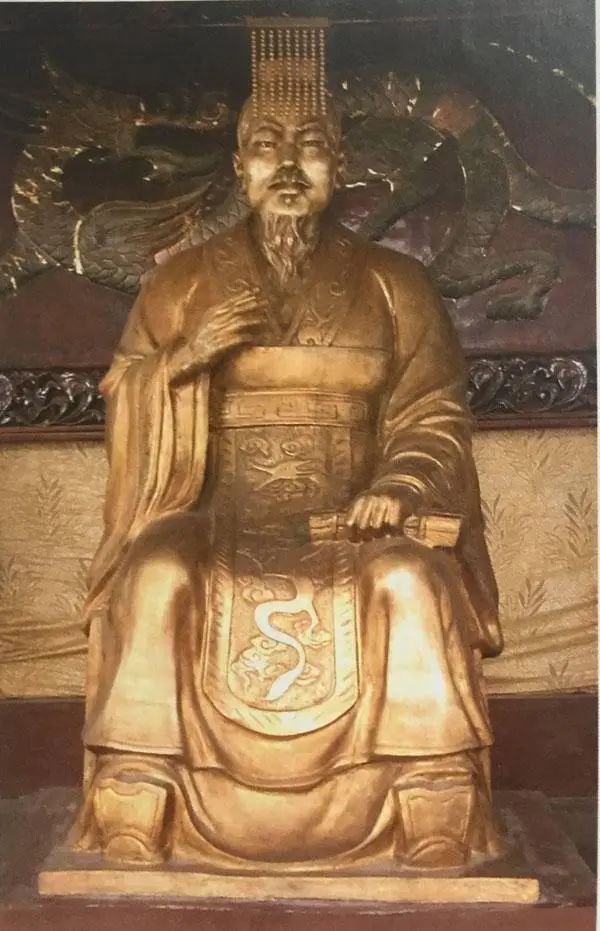

滕文公像

图源|齐鲁壹点

二

父亲滕定公去世后,太子姬弘继位,也就是史书所载滕文公。摆在眼前的头件大事是滕定公的丧礼,到底怎么办才好?此事办得好坏,影响重大。滕文公想起了孟子当年的教诲,于是,指派老师然友去请示一下“导师”孟子。

数日后,然友复命:应实行“三年之丧”——从天子到百姓,穿粗布孝服、吃稀粥,连续三年。

此法遭到宗族长辈和朝廷大臣反对。滕文公只好再次派然友去问孟子。孟子表示这也是孔子的主张,你是一国之君,此事求不得别人,全看你自己怎么带头去做了。

滕文公下定决心,身先士卒,坚决执行了孟子提出的“三年之丧”。他居于丧庐之中五月,不曾颁布任何法令。宗族和官吏们都很赞成,认为滕文公知礼。等到举行葬礼的时候,四面八方的人都来观礼,滕文公脸色的悲惨、哭泣的哀痛,使来吊丧的人都很感动。

在那个动乱年代,滕国因小不能以武力立威,只有从政治上树立形象,扩大影响。滕文公与孟子合作,走的就是这条道路。

孟子不但为滕文公出主意,还亲自到滕国吊丧,以实际行动支持文公实行仁孝之政。通过这事,滕文公讲礼仪、孝祖先的美名在诸侯中传播开来。

滕文公向孟子请教治国之道,说:“滕国是一个弱小的国家,处在齐国和楚国的中间,是服事齐国呢,还是服事楚国呢?”孟子认为,弱小的国家只有走自强自立的道路,自强不息,才能改变命运。

此后经年,滕文公对孟子礼遇有加,常邀请其到滕国讲学,并采纳其治国理政的种种建议,在国内推行仁政、施行礼制、兴办学校、改革赋税制度……

在滕文公的治理下,滕国人丁兴旺,国富民强。其人其国名声大震,远近称之为“贤君”“善国”,自愿来滕定居者络绎不绝。

后人为纪念滕文公的丰功伟绩,尊其为“滕王”,在滕国故城建造祠堂、楼阁,称滕王阁。当然,此滕王阁与唐代诗人王勃笔下的滕王阁并没有关联。

上世纪70年代的滕文公台

图源|齐鲁壹点

三

孟子在滕国待了两年多,滕文公待如上宾,两人结下了深厚的友谊。

孟子一生中曾游说齐、鲁、宋、滕、薛、魏等诸侯国,唯独滕文公认真实践了孟子的理论。可以说,滕国成为善国,滕文公成为贤君,与孟子的帮助密不可分,是“孟子之教也”。

据《孟子外书》等史料记载,滕文公离世后,出殡那天雨雪交加,群臣建议更改殡期,文公的儿子不许。大臣惠子进谏说:“今先公欲小留而抚社稷,故使雪甚弛期而更为日……”世子只得勉强应从。七日后,风和日丽,艳阳高照。滕国都城四门大开,旌旗猎猎,古乐声声,远近路人接踵而至,一直延伸到北门外三里的寝陵墓地,举国臣民为这位德高望重的贤君送别……

周慎靓王四年(前317年),孟子在齐国为卿,奉齐显王之命到滕国为文公吊丧。齐显王还派蓋邑的县官王驩作为副使同行。那时,如不是吊唁大国之君,不会派遣贵卿及副使前去吊丧,滕国虽小,但文公是善国贤君,天下闻名,齐显王才破格派贵卿前往。

这正合孟子的心愿。他视滕文公为知音,文公逝世,他岂能不悲痛欲绝?因此,56岁的孟子不辞长途旅行之劳,从齐国专程到滕国为文公送行。

作为滕州市博物馆的镇馆之宝。滕侯鼎是滕州乃至山东历史文化的一个缩影,它承载着一段古老的历史,见证了中华民族的智慧和创造力。

鲁公网安备 37048102001001号

鲁公网安备 37048102001001号