作者:孙井泉

放眼鲁西南大地,大小村庄星罗棋布,说明我们这里自古以来宜农宜居。昔日的农村,主要是为方便种地而形成。当你走进这些村庄,就会发现各个村里都有大坑,可谓无坑不成村。小的村庄可能只有一个大坑,大的村庄就有好几个大坑。这些大坑是怎么形成的呢?

过去农村,都是土屋,屋墙是土和泥挑的,院墙是板夯夹土打的或和泥挑的,屋山墙是和泥脱坯垒的。大家选择一个公共地方用土,不断挖掘,久而久之便形成了坑。土坑慢慢深下去,房屋渐渐高起来;土坑越挖越大,房屋越盖越多。随着人口的不断繁衍,村庄也随之扩大,一个地方取土不够,那就得多选几个使土点,这些使土点挖掘长了就又形成了N个大坑。

有人说,那些地主富豪住的不是土屋,是瓦屋楼房,盖屋用的是砖瓦。你可别忘了,砖和瓦也是土做的、泥烧的,照样得挖坑取土;就连过去家里的生活用具瓦缸陶盆土罐,也是和泥捏制放到窑里烧出来的。

我的家乡邓寨村,是一个500多口人的小村,新中国成立前才200多口人。村南原有大小两个坑,一个称东坑,一个称南坑。后来东坑往西拓展,发现下面有近2米厚的沙层,沙层中还挖出了岳石文化时期的陶罐、双孔石刀,证明我们村子地下很久以前是一条大沙河,属于古薛河的分支,现在村西仍流水潺潺的小魏河,历史上也是古薛河的分支。土坑变成沙坑,村民又使土又挖沙,结果把东坑和南坑挖通连成一体,形成了一个大辘轳把坑。20世纪70年代初,生产大队又在村西南靠近寨墙挖了一个养鱼池,由于透水,鱼没养成却多了个西坑。原来的南坑很大,约东西100米、南北50米,主要是李姓地主建宅院大量使土挖掘而成。

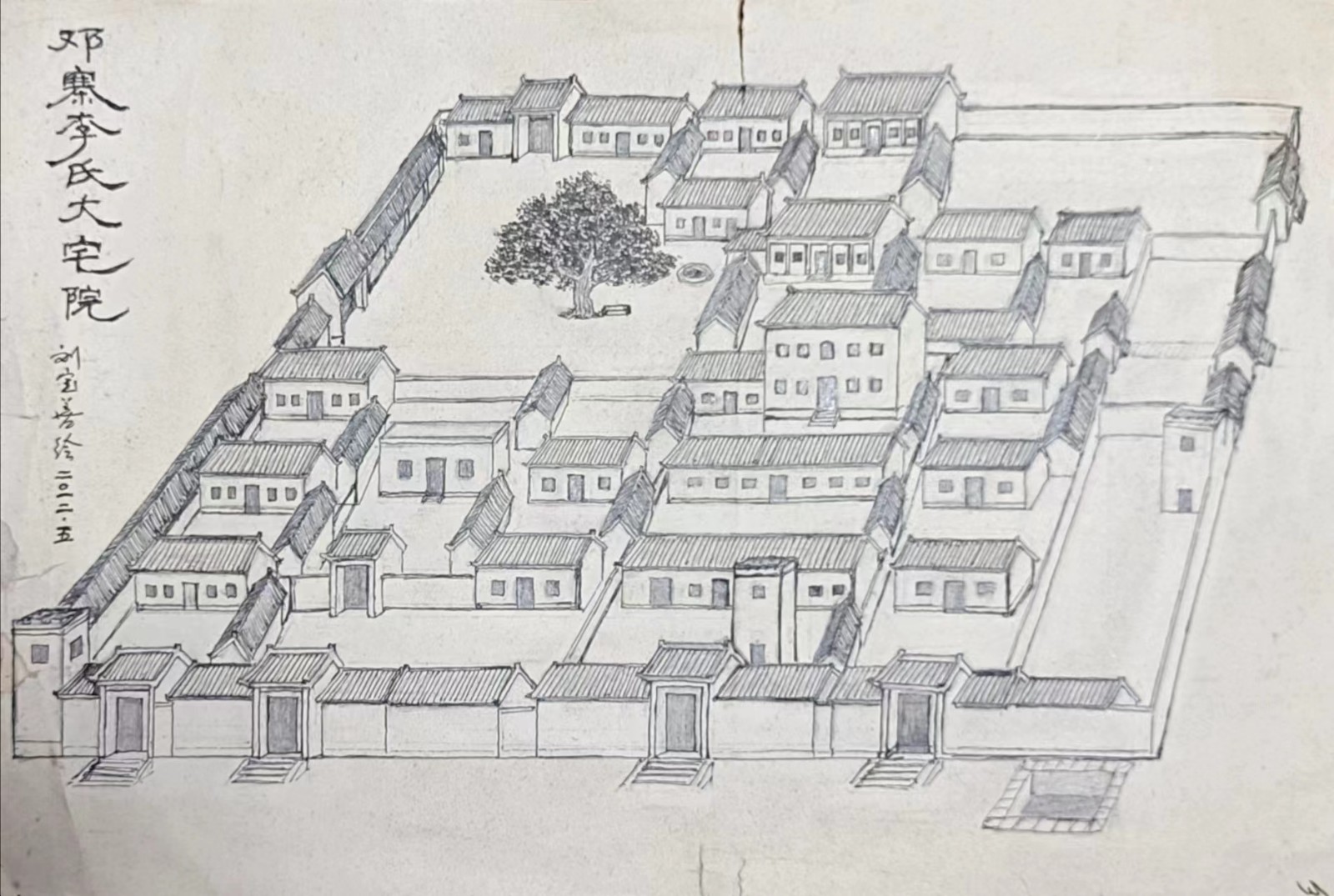

邓家寨,邓姓居此打的寨。相传在明末,夏镇(现微山县驻地)有邓姓经商致富在此置地,为防匪患还打了土圩子,后来不知何故,邓家衰败迁出,将此宅产卖给夏镇富豪叶家,清初叶家又将此处作为陪嫁转给张汪地主李家。到了清代中期,李家分支来到邓寨,挣钱置地,土地发展到两顷多;花钱建房,李家宅院发展到东西南北四进院落;使钱筑寨,把寨墙加固且在周边设立10余处炮台,引小魏河水环寨一周为护寨河。至民国年间,李家分八大门,宅院东西南北各150米,地基高出地面1米多,全是挖坑使土垫起来的。房屋50多口200多间,多半是里生外熟的墙,即里边是泥挑的土墙,外面用砖砌垒的砖墙,这样的墙十分坚厚,冬暖夏凉,且防震抗灾。为了盖屋用砖瓦,他们家还在西北3里古薛河岸边自家地里,建了两座砖瓦窑,自给自足。李家大院在村中鹤立鸡群,四周住宅为贫民窟,土墙草屋,大多数是为地主家服务的杂户、种地的佃户,如众星捧月般拱卫着李家大院。新中国成立后,地主的土地、房产被没收充公,土地平分给各家各户,李家大院被当作学校、办公场所、供销合作社。

村中使土后的大坑,时间久了都成了水坑。过去地下水位浅,容易积水;加之夏季雨水多,一到汛期下得坑满沟平。但是在农村,这些水坑却方便了村民的生产生活,农村妇女可以在这里洗衣服、淘菜,男人可以到这里挑水和泥、洗涮家什,少年儿童夏天在这里洗澡,冬天到这里滑冰。夏天,这里可以听到蛤蟆的唱和,可以见到鹅鸭的游弋;秋天,生产队在这里沤过苘和麻,来年春天在这里挖过坑泥;有的水坑还成为苇坑、荷塘、养鱼池;水坑还是汛期排涝的平安坑,灭火救灾的消防坑。

随着地下水的下降,夏季雨水的减少,村中的水坑多数已经干涸。随着20世纪90年代以来的排房化,进入新世纪以来的新农村建设,村中许多大坑都被填平。村里的大坑不见了,水坑不多了。但是不能忘记,正是这些大坑,成就了我们最初赖以遮风挡雨的房屋,崛起了一个个村庄,成为一处处靓丽的风景。

记住乡愁,不要忘记这些大坑。

鲁公网安备 37048102001001号

鲁公网安备 37048102001001号