中华善城,善国滕州。滕州今称善城,源于它自古就曾有过“善国”的美誉。“借问乡关何处是?自言本是善国人。”“善国”成为多少代滕州人的乡愁记忆,也使天南地北的滕州人有了作为“善国人”的骄傲。

滕州称“善国”,源于一段两千年前的历史记忆。公元前326年,滕文公为世子时,出使楚国,路过宋国,拜会了当时恰在商丘的孟子,孟子向他阐述了“人性本善”的道理,“孟子道性善,言必称尧舜”。滕文公从楚国回来,再次看望了孟子并问了相同的问题,孟子对他说:“世子疑吾言乎?夫道一而已矣。”难道世子怀疑我说过的话吗?其实真理就只有那么一条啊。孟子同时进一步告诉滕文公:如今的滕国,如果将土地截长补短,方圆不过五十多里,但依然可以建成一个美好的国家。性善的观念与建立理想善国的志向,就此在年轻的滕文公心中扎下了根,这成为他后来“以善治滕”的缘起。

滕公即位滕王后,"礼聘"孟子到滕国,并按照孟子"政在得民"的主张,“法先王”“施善政”“行善教”,滕文公政绩卓著,名声由此大振。楚国、宋国等国的人,纷纷慕名来到滕国定居。滕文公任政期间,滕国人丁兴旺,国富民强,“卓然于泗上十二诸侯之上”,他因此博得一个"贤君"的美称,滕国也被誉为了"善国",这便是广为大众所知的“善国”的由来。而不为大家熟知的是:孟子与滕王公关于“性善”的对话,同样也影响到了1500多年后的元代,滕州大地上并因此出现了一所名为“性善”的书院。

其实,性善书院与善国、善城的关系也并非仅仅局限于起源的相同。当我们认真梳理其历史发展脉络的时候,就会惊喜地发现:性善书院在善国与善城的形成发展历史中,却起着特别重要的历史唤醒与推动发展的作用,其承前启后的历史功绩不容忽视。

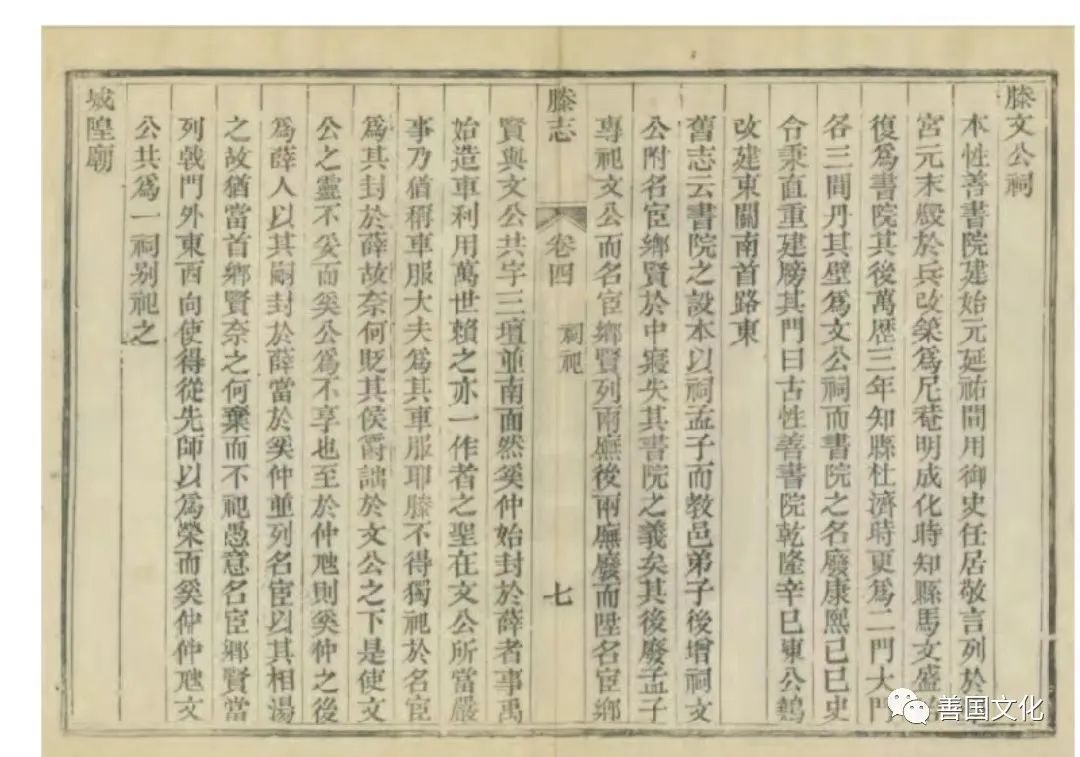

大德四年(1300),滕州知州尚敏集资创办义塾,免费为贫困学子提供读书的机会。延祐元年(1314),滕州籍(官桥大康留村)监察御史任居敬上书朝廷:“昔文公闻性善之说于孟子,其事虽未竟,而其志有足嘉者。旧有义塾而无名题,宜表之曰‘性善书院’,于以风励子弟,以广贤才焉。”任居敬的上书得到了朝廷批准,性善书院建立“以后滕彬彬多文学之士矣”。显然,滕州人任居敬熟悉滕州历史,其对家乡善国的典故想必也更为情有独钟,重建一个理想的政治清明、至善至美的滕州也一定是这位元代政治家的追求与梦想,故其力主以“性善”来命名家乡的书院,以此来为家乡滕州培养更多“善”的种子。还需要特别指出的一点是,滕州书院以孟子的性善来命名,显然还与元代孟子的地位不断提高,并被尊为“亚圣”一事密切相关。书院命名为“性善”,使早已被世人遗忘的善国记忆从此被重新唤醒并不断提起,而有了更多文化人的参与,其文化传播所迸发出的活力及影响力也被极大地激活。

祭祀是书院对学子们日常礼仪以及行为规范的一种指引,是书院教育思想和价值观念的一种呈现载体,也是书院以德育人的一种重要方法。通过祭祀仪式让学生进一步深刻感受到祭祀对象的深厚德性和高尚人格,提升学生的归属感和自豪感,让学生在内心形成一种目标导向,以期望所有学生都以先贤为标准要求自己,成为德性深厚之人。性善书院的教育目标从一开始就清晰而明确,特别有意思的是,全国各地书院的祭祀主要是孔子,而性善书院开始主祀的是孟子与滕文公,后又改为祭祀滕文公,一度废弃的性善书院也曾变为了滕文公祠。这一点,从今天书院小学附近的一条奎文街名称中就可以看出端倪。文昌帝君与魁星都是中国古代神话中主管文运兴衰的,科举考试前士子们都要祭拜,以便求得神灵的庇佑。滕州性善书院想必也建有文昌阁与魁(奎)星楼,只不过,滕州奎文街的“文”,似乎更多的有了滕文公祠的影子,这显然与性善书院从一开始就担负着宣传与重建“善国”的使命有关。

既然性善书院的精神 “不但讲学识,尤其敦品行”,那么“学侧重在真,行侧重在善,能将真与善研究到极致,乃是书院的第一要义”。不仅是孟子与滕文公,一些有着善良德行的滕州先贤也先后成为书院祭祀的对象。不惧灭族之罪,对汉明帝犯颜直谏,救了一千多个狱中无辜犯人的东汉人寒朗;为无主安葬的几百人买地葬身,并设立祭坛祭祀的滕人曹褒;为人仁孝、善良,替乡党朋友抚养遗孤的元人李稷等相继被请入了书院祭祀。“乡人可亲”,尚善之人更可敬,性善书院的祭祀充分反映了滕人向善的民意寄托,代表了那个时代的精神,毋庸置疑,滕州性善书院也理所当然成为滕州地方向善、尚善的民意机关。我们有充分的理由相信,性善书院与其所倡导的“尚善”理念一定对元代及以后滕州的民风、民俗产生了深远深刻的影响,“善国”文化记忆的火种被滕州性善书院再一次点燃并发扬光大。

性善书院源于“性善”,起于善国。一千多年前温暖的历史记忆被重新唤醒并发扬广大,并通过性善书院所形成的强大文化磁场向全国辐射与传播。元代文坛领袖、学士虞集在为性善书院写的《滕州性善书院学田记》一文中就提起“善国”:“滕昔为国,今为州。今之守,昔之侯也。孟子之说,布在方册,传之千载,有民人、有社稷者,孰不得而诵之?视其所闻,有多于文公远矣。慨征文公之为政于斯也,孰肯为汙暴之慢者乎?”是的,在滕文公曾经建立的善国担任官员,谁又会轻慢胡来呢?同时代的湖南郴州学正刘逢源在《存心堂》中这样写道:“窃闻孟子告滕文公,教诲之道多矣。台臣献言,惟以性善名其书院,岂非性善之说甚有补于世教者乎?”刘逢源还真没有说错,性善书院的建立对元代及以后滕地善的民风起到了非常重要的促进作用。直到明代,太子太保林俊在《性善书院记》中写道:“书院不纪之滕,之天下可也。请先之滕人,士将群趋而至焉,以风天下又可也。”正是在文人、士大夫等滕州有识之士的不懈努力下,“史以文载,文以史传”,性善书院连同“善国”的故事才得以从滕州走向全国,“善国”的故事风行天下,滕人也因此获得了前所未有的自信与自豪。一个特别有代表性的例子是,现存于今天滨湖镇韩楼村(旧属鱼台县)建于清代乾隆年间的“百寿坊”上,滕州名士王颂在为百岁寿星写的对联的落款处,他就毫不客气地写下了“善国王颂”四字。重拾善国的记忆,再建滕人善文化的自信,性善书院真可谓功莫大焉。

一座历史悠久的城市,一座存续723年的书院,善国、善城与性善书院的记忆交相辉映,烟火气与书香气萦绕,已经温暖了滕州这座城市两千多年。

(来源:善国文化 冯君斌)

鲁公网安备 37048102001001号

鲁公网安备 37048102001001号